歯茎の再生治療

歯周組織再生療法 ~失われた歯茎や骨を取り戻す~

「歯茎が下がって歯が長く見えるのが気になる」

「歯と歯の間の隙間が目立ってきた」

「歯周病で骨が溶けていると言われたけれど、諦めるしかないのだろうか」

「インプラントをしたいけれど、骨が足りないと言われた」

このような、歯茎や歯を支える骨(歯槽骨)に関するお悩みや不安を抱えていらっしゃる方へ。

一度失われてしまった歯周組織を元通りにすることは、従来は非常に難しいとされてきました。

しかし、近年の歯科医療の進歩により、「歯周組織再生療法」というアプローチによって、失われた組織の一部を再生させ、お口の健康と機能、そして審美性を回復できる可能性が生まれています。

しろきデンタルクリニックでは、歯周病治療やインプラント治療の一環として、この歯周組織再生療法にも積極的に取り組んでいます。

このページでは、歯茎や骨が失われる原因から、再生療法とはどのような治療なのか、当院での取り組みについて詳しくご説明します。

大切な歯茎や骨が失われてしまう理由

歯の周りの歯茎や、その下にある歯槽骨は、歯を支え、お口の機能を維持するために非常に重要な役割を果たしています。

しかし、様々な原因によって、これらの組織はダメージを受け、失われてしまうことがあります。

主な原因

- 歯周病

歯周組織が失われる最大の原因です。歯周病菌が出す毒素や、それに対する体の防御反応(炎症)によって、歯茎が腫れたり出血したりするだけでなく、歯を支える歯槽骨が徐々に溶かされてしまいます。進行すると、歯茎は下がり、歯はグラグラになり、最終的には抜け落ちてしまいます。 - 不適切な歯磨き

硬い歯ブラシで力を入れてゴシゴシ磨く習慣があると、歯茎が傷つき、徐々にすり減って下がってしまうことがあります(ブラッシング圧による歯肉退縮)。これにより、歯の根の部分が露出してしまいます。 - 咬み合わせの問題

特定の歯に過剰な力がかかり続けると、その歯を支える歯槽骨に負担がかかり、骨の吸収が促進されることがあります(咬合性外傷)。歯ぎしりや食いしばりも同様に、歯周組織にダメージを与える可能性があります。 - 加齢に伴う変化

年齢とともに、生理的な変化として歯茎が多少下がってくる傾向はあります。 - 外傷

事故などで歯や歯茎、顎の骨に強い衝撃を受けた場合、組織が損傷したり失われたりすることがあります。

失われた歯周組織が引き起こす様々な問題

歯茎や歯槽骨が失われると、お口の中や全身に様々な悪影響が生じます。

- 見た目の問題(審美性の低下)

- 歯茎が下がると、歯が長く見えたり、歯の根元が露出して黄色っぽく見えたりします。

- 歯と歯の間の歯茎が痩せて、黒い三角形の隙間(ブラックトライアングル)ができてしまうこともあります。

- 笑顔の印象を損ねてしまう原因となります。

- 知覚過敏

歯の根の部分(歯根)は、本来歯茎で覆われていますが、露出すると外部からの刺激(冷たいもの、熱いもの、風など)が神経に伝わりやすくなり、歯がしみる「知覚過敏」を引き起こしやすくなります。 - むし歯のリスク増加

露出した歯根表面は、歯の頭の部分(エナメル質)よりも柔らかく、酸に対する抵抗力も弱いため、むし歯(根面う蝕)になりやすいという特徴があります。また、歯茎が下がってできた隙間は汚れが溜まりやすく、清掃も難しくなります。 - 歯周病の悪化

歯茎が下がると、歯周ポケットが深くなったように見えたり、実際に清掃が困難になったりすることで、歯周病がさらに進行しやすくなる場合があります。 - 歯の動揺・喪失

歯を支える歯槽骨が失われると、歯は徐々にグラグラと揺れ始めます。進行を放置すれば、最終的には歯が自然に抜け落ちてしまうことになります。

失われた組織を再生へ導く歯周組織再生療法

歯周組織再生療法は、歯周病などによって失われてしまった歯槽骨や歯根膜(歯と骨をつなぐ線維組織)、セメント質(歯根表面を覆う組織)といった歯周組織を、特殊な材料や技術を用いることによって、可能な限り元の状態に近い形に再生・回復させることを目指す治療法です。

再生療法の目的

- 歯を支える力の回復

失われた骨を再生させることで、歯の動揺を抑え、歯を支える力を回復させます。これにより、歯の寿命を延ばすことが期待できます。 - 歯周ポケットの改善

深い歯周ポケットを浅くすることで、プラークコントロールを容易にし、歯周病の再発リスクを低減します。 - 審美性の改善

下がってしまった歯茎を回復させたり、骨の形態を整えたりすることで、見た目の改善を図ります。 - 知覚過敏の軽減

露出した歯根面を再び歯茎で覆うことで、しみる症状を軽減します。 - インプラント治療のための土台作り

インプラント治療に必要な骨量を確保するために行われます(骨造成)。

すべてのケースで可能なわけではありません

歯周組織再生療法は、非常に画期的な治療法ですが、残念ながらどのような状態でも組織を完全に元通りに再生できるわけではありません。

骨の失われ方(欠損形態)や範囲、患者様のお口の衛生状態、全身状態などによっては、適応とならない場合や、期待される効果が得られない場合もあります。

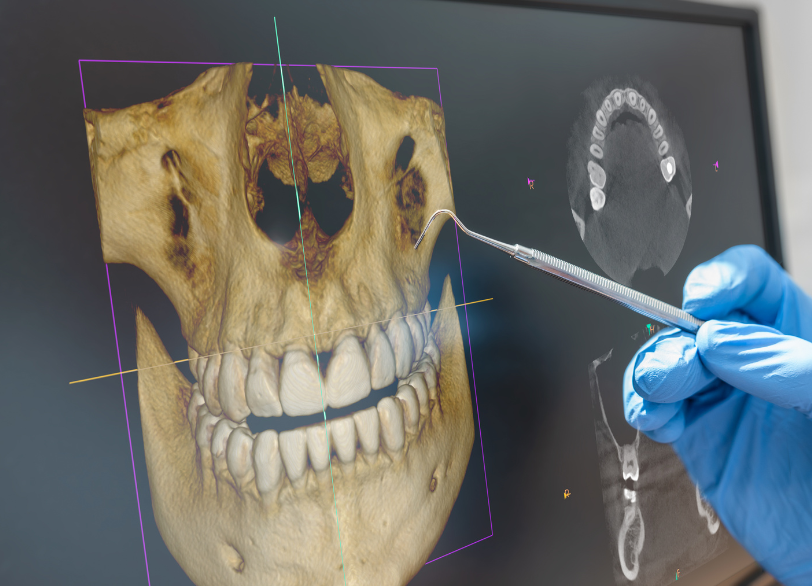

そのため、治療を行う前には、CT検査などによる精密な診断を行い、再生療法の適応となるかどうか、どの程度の回復が見込めるかを慎重に判断する必要があります。

当院で行う歯周組織再生療法の種類

しろきデンタルクリニックでは、患者様のお口の状態や骨の欠損形態に合わせて、様々な再生療法の中から最適な方法を選択、または組み合わせて治療を行っています。

GTR法(組織誘導再生法 / Guided Tissue Regeneration)

歯周病によって垂直的に深く骨が失われた部位などに行われる代表的な再生療法です。

歯茎を切開した後、骨が失われた部分をきれいに清掃し、骨が再生してほしいスペースに特殊な「メンブレン」と呼ばれる生体材料の膜を設置します。

この膜がバリアとなり、治癒過程で増殖スピードの速い歯茎の細胞が骨の再生スペースに入り込むのを防ぎます。

これにより、骨を作る細胞が優先的に増殖するための環境が整えられ、歯槽骨や歯根膜などの再生が促されます。

使用するメンブレンには、時間とともに体内で吸収されるタイプ(吸収性膜:例として当院ではガイストリッヒ社のバイオガイドなどを使用)と、後で除去する必要があるタイプ(非吸収性膜)があります。

エムドゲイン療法

歯が生えてくる過程で重要な役割を果たす「エナメルマトリックスタンパク質」という特殊なたんぱく質(商品名:エムドゲインゲル)を利用した再生療法です。

歯茎を切開し、骨が失われた部分を清掃した後、露出した歯根表面にエムドゲインゲルを塗布します。

このゲルが、歯周組織(セメント質、歯根膜、歯槽骨)を作り出す細胞の増殖や分化を促し、組織の再生を助けます。

GTR法と同様に、主に垂直的な骨欠損に対して行われます。比較的シンプルな術式で行える場合があります。

骨移植・骨造成

歯槽骨が広範囲に失われている場合や、インプラント治療のために骨の厚みや高さが不足している場合などに行われます。

骨が足りない部分に、骨の再生を促すための材料(骨移植材・骨補填材)を填入し、骨のボリュームを増やす治療法です。

- 骨移植材の種類

- 自家骨(じかこつ)

患者様ご自身の骨(下顎の骨や、手術部位周辺から採取した骨片など)を使用します。最も生体親和性が高く、感染のリスクも低いですが、骨を採取するための別の手術(または追加の処置)が必要になる場合があります。 - 人工骨補填材

合成材料(リン酸カルシウムなど)で作られた人工の骨補填材です。自家骨採取の必要がなく、十分な量を確保しやすいですが、自家骨に比べると骨になるまでの時間や反応が異なる場合があります。

- 自家骨(じかこつ)

- GBR法(骨誘導再生法 / Guided Bone Regeneration)

骨移植材を填入した上に、GTR法と同様にメンブレン膜を設置してスペースを確保し、より確実に骨の再生を促す方法です。主にインプラント治療の際に、骨量を増やす目的で行われます。

当院では、個々の患者様の骨欠損の状態や治療目的に応じて、これらの骨移植材やメンブレンを適切に選択し、時には自家骨の移植や採取した骨の調整(削合)なども組み合わせて、最適な骨造成アプローチを行います。

再生療法を成功に導くために

歯周組織再生療法は、非常に繊細で高度な技術を要する治療であり、成功のためにはいくつかの重要な要素があります。

- 精密な診断と適切な術式の選択

CT検査などで骨欠損の形態や範囲を三次元的に正確に把握し、それぞれの症例に最も適した再生療法の術式を選択することが、成功への第一歩です。 - 徹底した感染コントロール

再生療法は外科的な処置を伴うため、術前・術中・術後の感染管理が極めて重要になります。手術部位を清潔に保つことはもちろんですが、前提として、患者様のお口全体の衛生状態が良好であり、歯周病の炎症がコントロールされている必要があります。日々のプラークコントロールを高いレベルで実践していただくことが不可欠です。 - 医師の高度な技術と経験

歯茎の切開や縫合、メンブレンや骨移植材の設置など、再生療法には非常に繊細な操作が求められます。当院では、マイクロスコープ(手術用顕微鏡)や、微細な操作を可能にするマイクロサージェリー用の器具を用いることで、歯茎や骨へのダメージを最小限に抑え、より精密で確実な手術を心がけています。また、CO2レーザーを併用することで、止血効果や殺菌効果、治癒促進効果を高めることもあります。 - 患者様の協力

術後の安静を守ること、処方された薬をきちんと服用すること、指定された期間は喫煙を控えること(喫煙は成功率を著しく低下させます)、そして何よりも、術後も継続して丁寧なセルフケアを行い、お口の中を清潔に保っていただくことが、再生を成功させ、長期的に維持するために絶対に必要です。 - 咬み合わせの安定

再生したばかりの組織は非常にデリケートです。治療部位に過剰な咬み合わせの力がかかると、再生が妨げられたり、再生した組織が再び失われたりする可能性があります。そのため、必要に応じて咬み合わせの調整を行ったり、マウスピースを使用したりして、再生部位を保護し、長期的な安定を図ることが重要です。

当院の歯周組織再生療法における考え方と取り組み

しろきデンタルクリニックでは、歯周組織再生療法を、単独の治療としてではなく、歯周病治療やインプラント治療といった、お口全体の健康を回復・維持するための包括的な治療計画の一部として位置づけています。

再生療法を行うこと自体が目的ではなく、あくまで患者様の歯を守り、機能を回復させ、長期的に安定した状態を維持するための手段の一つであると考えています。

そのため、再生療法を行う前には、必ず徹底した歯周基本治療によってお口の中の炎症をコントロールし、患者様に正しいセルフケアを習得していただきます。

そして、再生療法を行う際には、上記で述べたような精密な診断、高度な外科技術(マイクロサージェリー、レーザー応用など)、信頼性の高い生体材料(バイオオス、バイオガイドなど)の使用、そして咬み合わせへの配慮を徹底します。

自家骨移植が必要な場合には、患者様の負担を考慮しながら、最適な方法を選択します。

術後の経過観察も非常に重要です。

定期的にご来院いただき、治癒の状態を確認し、適切な時期に最終的な処置(必要な場合)を行います。

そして、再生した組織を長期的に維持していくために、継続的なメインテナンス(SPT)を通じて、責任を持って患者様のお口の健康をサポートさせていただきます。

ご理解いただきたいこと

歯周組織再生療法は、歯周病治療における大きな進歩ですが、万能ではありません。

ご理解いただきたい点もございます。

- 効果の個人差

骨や歯茎の再生能力には個人差があり、必ずしも期待通りの再生効果が得られるとは限りません。 - 適応症の限界

骨の失われ方が広範囲な場合や、水平的な骨吸収(全体的に骨の高さが低くなるタイプ)の場合などは、再生療法が難しい、あるいは効果が限定的になることがあります。 - 全身状態の影響

重度の糖尿病で血糖コントロールが非常に悪い場合や、特定の全身疾患をお持ちの場合などは、適応とならないことがあります。 - 喫煙の影響

喫煙は再生療法の成功率を著しく低下させます。治療期間中および治療後の禁煙が強く推奨されます。 - 保険適用外

現在、歯周組織再生療法の多くは、保険適用外の自由診療となります。費用については、治療計画をご説明する際に詳しくお話しします。

歯茎や骨のことでお悩みの方へ

歯周病によって歯茎が下がってしまったり、骨が失われてしまったりしたとしても、もう元には戻らないと諦めてしまう必要はありません。

歯周組織再生療法は、失われた組織を取り戻し、あなたの大切な歯を守るための有効な選択肢となる可能性があります。

しろきデンタルクリニックでは、歯周病や咬み合わせに関する深い知識と、再生療法における豊富な経験、そして精密な治療を可能にする設備を備えています。

何よりも、患者様お一人おひとりの状況に真摯に向き合い、最善の結果を目指して、持てる技術と知識を尽くします。

歯茎の下がりや見た目、歯の将来について不安を感じている方、インプラント治療のために骨が必要と言われた方、どうぞお気軽に当院にご相談ください。

再生療法の可能性について、そしてあなたにとって最適な治療法について、一緒に考えていきましょう。